|

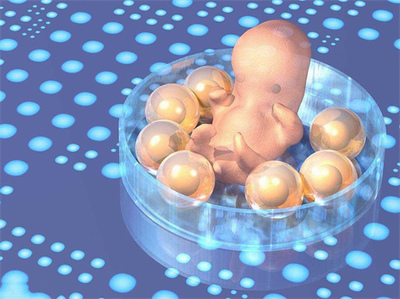

生命的二次方:赠卵伦理迷宫中的微光 在现代医学的光辉殿堂里,“赠卵”如同一把双刃剑,既划开了生育困境的黑暗帷幕,又在伦理的迷宫中投射出复杂的人性光影。这个词背后,是无数女性用身体书写的生命史诗,是科技与伦理的激烈碰撞,更是人类对生命延续永不熄灭的渴望之火。

赠卵伦理迷宫中的微光

赠卵,从医学角度而言,是指一位女性将自己卵子捐赠给无法自然受孕的个体或夫妇的过程。这个过程看似简单,实则蕴含着身体与心灵的双重奉献。捐赠者需要经历严格的筛选、激素治疗、卵泡监测和取卵手术——每一步都是对身体的挑战,每一次注射都是对未来的投资。而接受赠卵的一方,则在希望与不确定性的钢丝上行走,将自己的遗传梦想寄托于另一个人的生物学馈赠。 伦理的天平在赠卵问题上左右摇摆。支持者视其为科技赋予的生育权利延伸,反对者则担忧其可能导致的生命商品化倾向。赠卵是否将女性身体工具化?金钱补偿是否玷污了生命的神圣?这些问题的答案如同棱镜,随着观察角度的变换而呈现不同色彩。值得思考的是,在医疗资源分配不均的现实中,赠卵是否可能成为社会经济地位差异的新表现形态?富裕阶层能否通过购买优质卵子进一步强化生物优势?这些担忧指向了一个更深层的问题:当生命起源可以被选择、被优化时,我们如何守护人类最基本的平等尊严? 然而,超越冷冰冰的伦理辩论,赠卵实践中涌动的是温暖的人文关怀。许多捐赠者并非受到经济驱动,而是出于对他人苦难的共情——或许是见证过亲友的不孕之痛,或许是对陌生人的纯粹善意。这种基于共情的赠卵行为,重构了我们对利他主义的理解,在个人主义盛行的时代显得尤为珍贵。一位匿名捐赠者曾说:“我知道我的卵子可能会成为某个家庭等待多年的礼物,这种可能性本身就足够美好。” 法律框架在赠卵实践中扮演着守门人角色。各国对赠卵的态度和政策大相径庭:有些国家完全禁止,有些允许无偿捐赠,少数允许商业性赠卵。这种法律差异反映了不同文化对生命起源、家庭定义和女性自主权的理解分歧。在中国,相关法规正在不断完善,试图在保护各方权益与促进生殖医学发展之间寻找平衡点。法律的每一次修订,都是社会价值观变迁的晴雨表。 从更广阔的视角看,赠卵现象折射出当代社会对家庭概念的重新定义。传统上,家庭建立在遗传和婚姻的双重基础上,而赠卵生育挑战了这种认知——遗传母亲、孕育母亲和社会母亲可以是三个不同的个体。这种分离迫使我们必须回答:亲职的本质是什么?是共享基因,还是共同经历与承诺?这些问题没有标准答案,却促使我们以更开放的胸怀理解多元家庭形态。 赠卵还引发了关于生命起源与身份的哲学思考。当一个孩子得知自己源自赠卵,他/她将如何构建自我认知?捐赠者与由此诞生的生命之间是否存在某种无形联结?这些问题的答案正在由首批通过赠卵诞生的成年人亲自书写。他们的声音提醒我们,在讨论赠卵时,最重要的是尊重所有参与方的自主权和尊严,尤其是那些由此诞生的生命的知情权和幸福权。 赠卵实践如同一个微缩宇宙,映照出科技与人性的复杂互动。它既展示了人类利用智慧克服自然限制的能力,也暴露了我们在伦理思考上的不成熟。在这个过程中,我们既不能因噎废食,拒绝科技带来的生育解决方案,也不能盲目乐观,忽视其可能带来的社会影响。 未来,随着基因编辑等技术的进一步发展,赠卵可能会与更复杂的科技交织在一起。我们可能需要重新思考:什么是自然?什么是干预?界限在哪里?这些问题的答案不会来自单一学科或观点,而需要医学、伦理学、法学和社会学等领域的深度对话。 赠卵最终指向的是人类最根本的渴望——创造生命,延续爱。在这个过程中,我们既是科学家,也是哲学家;既是法律制定者,也是道德实践者。每一起赠卵案例都是独特的生命故事,都在重新定义着可能性与责任边界。 或许,赠卵给我们的最大启示是:生命的奇迹不仅在于其诞生,更在于我们如何以敬畏、尊重和关爱对待每一个参与其中的灵魂。在科技高速发展的时代,保持这种人文关怀,或许是我们作为人类最珍贵的品质。

|