胚胎培养皿:见证试管婴儿的诞生在医院生殖医学中心那扇厚重的、印着“胚胎实验室 非请勿入”的门后,隐藏着一个与外界截然不同的宇宙。这里听不到诊室的喧嚣,只有空气净化系统发出的、如同远方潮汐般恒定而轻柔的白噪音。空气里弥漫着经过多层过滤的洁净气息,温度永恒地停留在令人舒适的37摄氏度。这里不见天日,却永远被一种模仿黎明时分、能保护娇嫩细胞的柔和黄光笼罩。这就是我工作的地方,一个被戏称为“生命原点”的密室,也是无数微小却沉重的生命奇迹开始的地方——试管婴儿最初的“家”。 我的双手,是守护这些生命最初也是最关键旅程的舵手。每一天,当我完成风淋、换上无菌手-术服、通过层层门禁进入核心区时,一种近乎神圣的责任感便油然而生。我的工作台前,高倍显微镜像一只深邃的眼睛。我俯身其上,调整焦距,视野里便浮现出那些承载着无数希望与泪水的透明圆盘——培养皿。在普通人看来,这或许只是冰冷的玻璃与塑料,但在我眼中,它们就是试管婴儿真正的、唯一的“摇篮”,是生命火花首次迸发的圣殿。 试管婴儿的培养,绝非简单的机械流程,而是一场精密如钟表、又充满未知的生物学交响乐。第一阶段,是“受精卵”的培养,我们称之为“生命的邂逅”。在取卵与取精后,胚胎学家们会像最苛刻的评委,通过高速摄像系统,从数以万计的精子中筛选出那些形态最优、活力最强的“游泳冠军”。它们将被护送到卵子小姐的身边,或在ICSI技术下,被一根极细的玻璃针精准注入卵胞质内。当显微镜下出现清晰的“双原核”——标志着精子和卵子的遗传物质成功结合,形成一个全新的、独一无二的个体时,实验室里总会响起一阵无声的欢呼。随后,这些珍贵的受精卵会被我如同捧着稀世珍宝般,小心翼翼地送入我们称之为“生命摇篮”的试管婴儿培养箱中。这些价值不菲的三气培养箱,是我们最忠实的伙伴,它们以惊人的稳定性,模拟着母体输卵管与子宫的完美环境——恒定的37摄氏度,精确到小数点后的二氧化碳、氮气和氧气比例。在这里,在绝对的静谧中,生命最初的史诗正在每一个细胞内部静默而激烈地上演。

试管婴儿

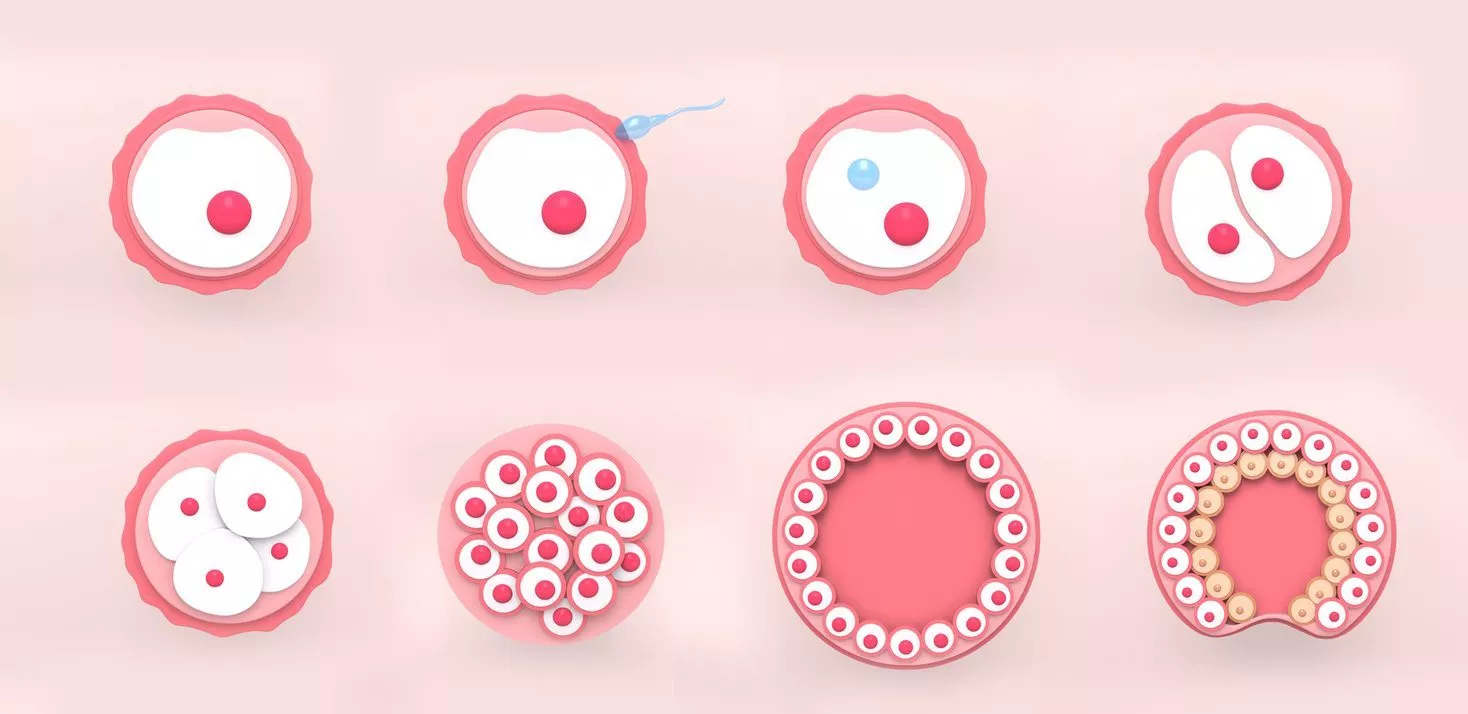

接下来的培养,是对生命韧性与意志的第一次残酷而公正的考验。我们化身为最耐心的观察者,通过延时摄影系统,日夜不停地记录着它们的每一次分裂。我们看到哪个受精卵能成功地从1个细胞庄严地一分为二,那是生命的第一次宣言;再从2个变成4个,8个……形成一个紧密的、如同桑葚的细胞团。这是一个无声的战场,有些胚胎会在此刻停下脚步,宣告退场。而我们,则会进行长达5到6天的“囊胚培养”,这是一场更为严峻的考验。只有那些最健康、最具发育潜能的“勇士”,才能突破自身的透明带,吸收营养,膨胀成一个中空的、充满液体的囊胚。每一次,当我需要打开培养箱进行必要的操作时,我的呼吸会不自觉地屏住,我的动作会轻柔得像在触碰一片即将融化的雪花,因为我深知,我指尖所守护的,不仅是一个细胞团,更是一个家庭的全部未来与梦想。 最终,那个万众期待、凝聚了所有努力的时刻到来了。我们召集所有专家,反复审视延时摄影记录下的每一个细节,像解读天书一样分析着它们的发育速度和形态。最终,我们共同选出那个最优秀的胚胎——它分裂时序整齐,细胞大小均匀,囊胚扩张完美。我用一根比发丝还细的柔软导管,在显微镜的引导下,轻柔地将它吸入其中。那一刻,导管仿佛有千钧之重。 我端着它,像一位手持圣物的祭司,稳步走向隔壁的移植手术室。门外,是一对紧张得双手紧握、眼神中交织着期盼与恐惧的夫妇。我向他们微微点头,送去一个鼓励的眼神。当医生将我手中的导管接过,通过宫颈,将那个蕴含着无限可能的小生命稳稳送入母亲温暖子宫的怀抱时,我仿佛完成了一场最神圣的交接。这个在体外由我们精心呵护、守望了数日的试管婴儿,终于结束了它短暂的“体外旅程”,踏上了它真正的、也是最终的归家之路。 实验室的门再次轻轻关上,将外界的喧嚣与激动隔绝。世界重归那种熟悉的、只有机器运行声的寂静。但我知道,那些仍在试管婴儿培养箱中继续成长的、被冷冻保存的胚胎们,依然在静谧中等待着属于它们的使命召唤。每一天,我们都在这里,守护着这些肉眼难见的希望,用科学之臂,托举着生命之重。这里,从来不是冰冷的机器工厂,而是生命最初、最温暖的巢穴,是无数爱与梦想启航的,最静谧也最澎湃的港湾。 推荐阅读:自然受孕和试管婴儿,哪个更聪明?科学答案来了 |